一、云南西双版纳发现的5种中国新记录鱼类

1. 物种基本信息

此次发现的鱼类均分布于澜沧江下游西双版纳段,由中国科学院昆明动物研究所团队通过多次生物多样性考察确认:

盘褶鮡(Pseudecheneis sympelvica):

特征:腹鳍基内侧联合且中央具独特缺刻,为褶鮡属独有形态,中国现存褶鮡属鱼类增至11种。

分布:澜沧江下游稳定种群,此前分布于缅甸、泰国等湄公河流域。

暹罗双孔鱼(Gyrinocheilus pennocki):

特征:背鳍分枝鳍条10枚,侧线鳞43–44枚,繁殖季与近缘种共享产卵场。

生态意义:共享产卵场现象揭示需设立保护区保护关键繁殖栖息地。

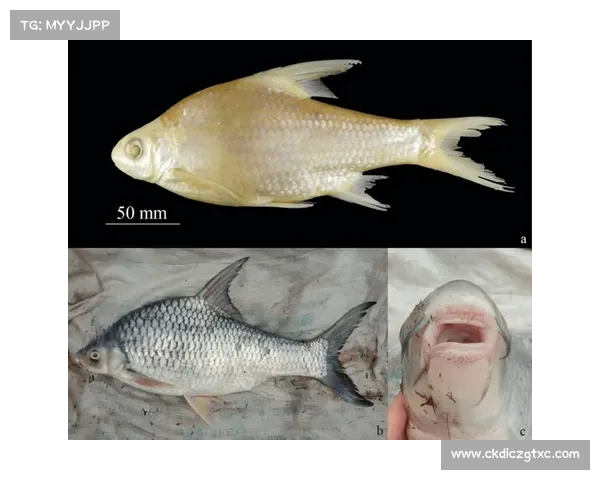

哈氏方口鲃(Cosmochilus harmandi):

特征:鳍灰白色、侧线鳞仅36–37枚,区别于红鳍方口鲃。

分布:底栖习性致捕获困难,证实澜沧江存在稳定种群。

金黑野鲮(Labeo chrysophekadion):

特征:通体深黑色,背鳍后缘随体型增长由平直变深凹,曾被误定为短须野鲮。

繁殖行为:南腊河观测到产卵种群,需防范截流捕捞破坏亲鱼资源。

卡特拉野鲮(L. catla,外来物种):

来源:原产南亚,20世纪70年代引入中南半岛养殖,逃逸后建立入侵种群。

首次于中老边境南腊河记录,潜在入侵性需生态学监测。

2. 生态价值与保护意义

生物多样性指标:澜沧江分布鱼类超240种,占云南鱼类总数1/3,新记录证实其极高的潜在物种多样性。

跨境生态保护:暹罗双孔鱼与金黑野鲮的产卵场共享现象,凸显跨境联合保护澜沧江-湄公河流域繁殖栖息地的紧迫性。

入侵物种防控:卡特拉野鲮的发现警示需加强边境水域外来种监测,防范生态扰动。

pc28走势咪牌3. 保护建议

研究团队呼吁:强化澜沧江支流(尤其是南腊河)季节性保护,监测产卵期亲鱼种群,限制人为干扰。

二、云南高黎贡山发现的4种蝙蝠新物种

1. 物种分类与特征

由中国科学院昆明动物研究所刘振团队在怒江州、保山市、德宏州境内高黎贡片区发现:

圆耳菊头蝠(Rhinolophus yuaner):菊头蝠科,具复杂回声定位系统,适应洞穴栖息。

金毛伏翼(Arielulus Jinmao):蝙蝠科,体被金色绒毛,树栖性较强。

毛脚管鼻蝠(Murina maojiao)与短脚管鼻蝠(Murina duanjiao):蝙蝠科,均属管鼻蝠属,形态差异集中于足部被毛密度与胫骨长度。

2. 生态价值

多样性贡献:新物种使高黎贡山蝙蝠记录增至51种,全国蝙蝠总数达167种(8科38属),印证该区域为全球生物多样性热点。

生态系统服务:虫害控制:食虫性蝙蝠(如伏翼)可抑制农林害虫。

种子传播与授粉:部分种类促进热带植物繁衍。

演化研究意义:新物种为探索蝙蝠回声定位、飞行适应性进化提供关键样本。

3. 保护挑战与建议

栖息地脆弱性:高黎贡山位于中缅边境,是喜马拉雅、印缅、中国西南山地三大生物多样性热点交汇区,面临开发与生态冲突。

保护策略:需制定动态保护计划,兼顾物种季节性迁移需求及栖息地空间异质性。

三、新物种生态价值对比与保护意义总结

类群 代表物种 核心生态价值 保护挑战

鱼类新记录 金黑野鲮、暹罗双孔鱼 揭示澜沧江跨境生态连通性;指示水生生态系统健康 产卵场破坏、外来种入侵

蝙蝠新物种 圆耳菊头蝠、金毛伏翼 提升区域生物多样性完整性;提供害虫控制服务;为演化研究提供新模式生物 栖息地碎片化、跨境保护协调不足

四、科学意义与保护启示

1. 生物多样性热点验证:云南作为中国生物多样性最丰富省份,澜沧江与高黎贡山的发现印证其“物种基因库”地位。

2. 生态系统韧性提升:新物种增强食物网复杂性,如蝙蝠控制虫害可间接保护森林,鱼类多样性维持河流营养循环。

3. 保护模式创新:澜沧江需跨境合作保护(如中老联合设立南腊河产卵保护区);高黎贡山应推行季节性动态监测,融合红外相机与声学追踪技术。